Ondes en milieux complexes, non linéarité

Certaines des activités de recherche précédemment citées mettent en jeu la propagation d'ondes dans des milieux complexes, les matériaux granulaires, qui se caractérisent à l'échelle locale, à l'échelle des grains, par l'hétérogénéité de l'organisation géométrique locale et des contraintes. L'interprétation de certains résultats expérimentaux ne peut se passer d'une compréhension profonde de la propagation des ondes dans ces milieux. Cette question est l'objet d'un ensemble d'études spécialement dédiées.

Propagation d’ondes dans les milieux granulaires

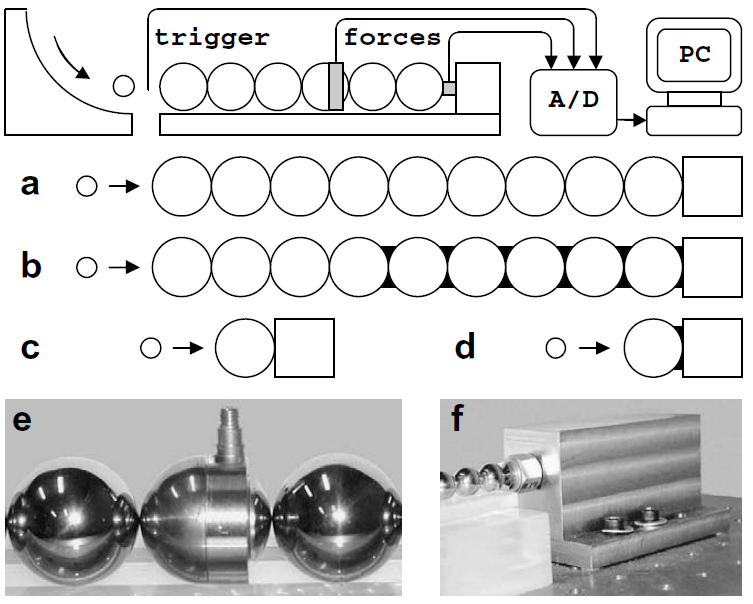

Nos activités de recherche portent sur l’étude de la propagation d’ondes élastiques et de vibrations dans les milieux granulaires et visent à apporter une meilleure compréhension des différents mécanismes afférents, depuis l’échelle microscopique des contacts jusqu’à l’échelle macroscopique des grandes longueurs d’ondes. A l’image des chaînes de force qui existent dans les empilements granulaires, connues pour y être le vecteur principal de la propagation d’ondes élastiques, les milieux granulaires que nous considérons principalement sont des agencements unidimensionnels de grains (Fig. 12). La simplicité de ces milieux granulaires de laboratoire permet notamment de les instrumenter et de contrôler finement leurs propriétés et leurs caractéristiques intrinsèques. Par ailleurs, les très fortes symétries, le degré d’organisation et la périodicité de ces milieux granulaires unidimensionnel leurs confèrent des propriétés de cristaux phononiques qui présentent un intérêt tant du point de vue fondamental que des applications qui relèvent du domaine des métamatériaux.

Fig. 12 : Dispositif typique pour l'étude de la propagation d'onde dans un système granulaire unidimensionnel, une chaîne de grains. L'onde est produite par impact à un bout de la chaîne qui est instrumentée de manière à « voir » passer la perturbation. Les contacts sont secs ou décorés d'un liquide.

Nos recherches ont jusqu’à présent porté sur la prise en compte du caractère très fortement non-linéaire de la propagation dans de tels milieux, conséquence du potentiel d’interaction de Hertz entre solides élastiques nonconformes, et des différents mécanismes dispersifs et dissipatifs. À titre d’exemple, nous considérons les mécanismes de propagation d’ondes dans les milieux granulaires mouillés et comment ils sont reliés à l’interaction élastohydrodynamique entre grains mouillés, en présence d’un fluide interstitiel.

Homogénéisation des milieux microstructurés

Les métamatériaux sont des matériaux artificiels construits à partir d’une cellule élémentaire sub-longueur d’onde répétée périodiquement, et qui confère au matériau des propriétés particulières (extraordinaires) pour la propagation d’ondes acoustiques ou d’ondes élastiques. Citons par exemple les milieux à indice de réfraction proche de zéro ou négatif, qui ont permis des avancées en termes de transmission parfaite et de guidage sub-longueur d’onde.

D’un point de vue théorique, ces matériaux ont relancé dans la communauté physicienne l’intérêt pour les techniques d’homogénéisation sous des formes plus ou moins classiques. À titre d’exemple, les techniques de type Nicholson- Ross-Weir (NRW) consistent à mesurer, expérimentalement ou numériquement, les coefficients de diffusion d’une ou deux cellules élémentaires et de les identifier à ceux d’un milieu homogène supposé équivalent, isotrope ou anisotrope, dont les paramètres effectifs sont déduits par inversion. Bien souvent, on trouve des paramètres effectifs dépendant de la fréquence, de l’incidence de l’onde et/ou de la forme de l’objet. C’est la notion de « paramètres d’onde » qui traduit en fait l’inadéquation entre le comportement réel du matériau et le modèle physique qu’on lui impose.

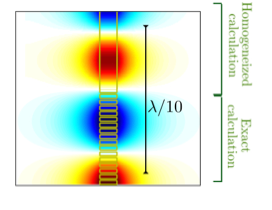

Aussi il devient aujourd’hui nécessaire de proposer des méthodes d’homogénéisation plus adaptées pour décrire la propagation d’ondes dans les milieux artificiels et des expériences modèles capables de tester ces méthodes (Fig. 13). Notre projet, qui est de nature fondamentale, s’inscrit dans cette démarche avec deux axes de recherche :

- la propagation dans des milieux microstructurés «épais», c’est-à-dire lorsque le milieu a des dimensions comparables à la longueur d’onde et pour lesquels on cherche des paramètres effectifs de volume (masse volumique, module d’élasticité…).

- la propagation à des travers des interfaces microstructurées, avec une épaisseur de l’interface de l’ordre de la taille de la microstructure. On cherche alors à déterminer des conditions effectives de discontinuité des champs d’onde au passage du milieu, vu comme une interface simple.

Fig. 13 : Onde guidée dans un réseau. La partie haute montre le champ p dans le problème homogénéisé et la partie basse dans le problème réel.

Dynamique et acoustique de l'éclatement de bulles ; Applications géophysiques

Enfin, en marge de la complexité engendrée par la propagation même des ondes dans les milieux hétérogènes, il existe aussi un intérêt à l'analyse de la production d'ondes par les écoulements, les ruptures,… Nous avons vu que la propagation d'une perturbation mécanique peut avoir des conséquences sur les propriétés d'écoulement des matériaux. Inversement, les écoulements peuvent produire du « bruit ». Nous en citerons ici un exemple.

Le projet vise à comprendre les mécanismes physiques à l'origine de la génération d'une onde acoustique lors de l'éclatement d'une bulle ou d'un film liquide. La motivation première est de comprendre et interpréter les ondes sonores enregistrées sur les volcans, produites par l'éclatement de bulles de gaz dans le conduit volcanique, afin de contraindre l'origine de l'activité éruptive ou explosive. 20 Fig. 14 : (a) Schéma simplifié de l'éclatement d'une bulle à la surface d'un conduit volcanique – (b) Schémas d'un dispositif expérimental tentant de reproduire la situation de terrain. Nous avons pour cela mis en place plusieurs expériences de laboratoire, en partant d'un modèle très simplifié (éclatement d'un film liquide sur une cavité cylindrique, Fig. 14) et en introduisant une complexité croissante, afin de se rapprocher des paramètres observés sur le terrain (éclatement de membranes élastiques, permettant d'explorer des surpressions plus fortes, et donc des régimes d'acoustique non-linéaire, ou éclatement de bulles à la surface de fluides non-newtoniens).