Propriétés statistiques de systèmes non conservatifs

Cet axe de recherche concerne l'étude de systèmes modèles permettant de mettre à l'épreuve les théories ayant pour objectif la description, du point de vue de la mécanique statistique, de systèmes caractérisés par la non-conservation de l'énergie. Nous considérons ainsi des systèmes dissipatifs (typiquement les milieux granulaires pour lesquels la dissipation vient des collisions entre les grains) et des systèmes actifs (typiquement des suspensions de bactéries). Ce travail sur les aspects fondamentaux est complété d'une application des fluctuations libres d'un petit système mécanique (une pointe d'AFM) à la mesure de forces à haute résolution.

Systèmes dissipatifs à l'état stationnaire

Les gaz granulaires sont un prototype de systèmes dissipatifs. En effet les collisions entre les grains sont associées à une perte d'énergie. Ainsi pour maintenir en mouvement un ensemble de grains solides il est nécessaire d'injecter continûment de l'énergie dans le système. Cela est généralement réalisé en agitant le récipient contenant les grains.

Les questions questions posées par de tels systèmes sont nombreuses et dépendent du point de vue que l'on décide d'adopter. Nous allons illustrer au moyen de quelques exemples, les travaux que nous réalisons dans cet axe de recherche.

Dynamiques et statistiques d’une bille rebondissante

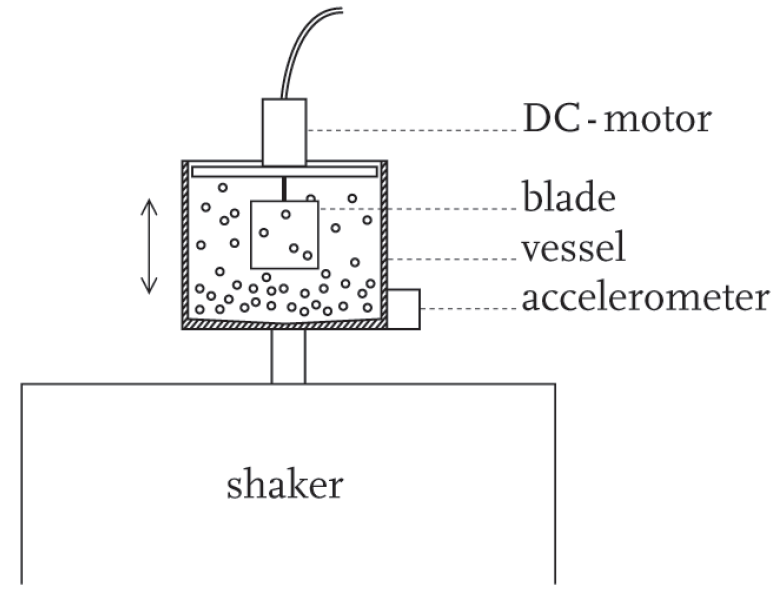

La réalisation expérimentale la plus simple à laquelle nous pouvons penser est le cas d'une bille rebondissant verticalement au dessus d'une surface animée d'un mouvement vertical (Fig. 1). Cette réalisation est intéressante car elle réduit le problème à un système ne présentant qu'un seul degré de liberté en contact avec un « thermostat » (le plateau vibrant). Ici la dissipation n'est due qu'aux collisions avec le plateau.

Fig. 1 : Dispositif typique permettant l'étude des rebonds d'une bille.

Nous disposons, au Chili et en France, de plusieurs dispositifs permettant l'étude de ce système avec des caractéristiques différentes. Les plateau peut être animé d'un mouvement sinusoïdal, d'un mouvement apériodique ou d'un mouvement 11 aléatoire. Les quantités mesurées sont, par exemple, le temps de vol, la vitesse de la bille et/ou la force appliquée lors des chocs.

Les questions posées à ce système sont nombreuses :

- En premier lieu, nous caractérisons les fluctuations des quantités pertinentes du problème, en rapportant les distributions de probabilités des vitesses de la bille, de l'altitude, de l'énergie, entres autres. On peut remonter ainsi, par exemple, à une première définition de la température du système.

- Nous nous intéressons de plus aux échanges d'énergie entre le système (la bille) et la surface vibrante en rapportant la distribution de probabilité des incréments d'énergie, des incréments d'énergie dissipée, de la puissance injectée, entre autres. Cette dernière quantité, par exemple, présente des similitudes avec celle observée dans des expériences de turbulence d’ondes, de circuit électronique ou de convection turbulente et est trouvée en bon accord avec une récente prédiction théorique.

- Avec ces mêmes données sur les échanges d'énergie entre le système (la bille) et le « thermostat » (la surface vibrante), il est possible d'étudier en détail les effets de la dissipation (violation du bilan détaillé, par exemple) et de discuter des températures que l'on peut définir en utilisant des outils de la mécanique statistique des systèmes hors-équilibre (Galavotti-Cohen, fluctuation-dissipation, théorème de fluctuation,…).

- La même configuration expérimentale peut être mise à profit pour mieux comprendre les systèmes nonlinéaires dissipatifs, en régime stationnaire, forcés stochastiquement loin de l’équilibre. Pour cela, il est possible de changer la nature de la bille pilotant la dissipation (coefficient de restitution) et, de plus, d'augmenter le nombre de billes dans la colonne (Fig. 1).

- Ces travaux expérimentaux sont associés à un effort théorique alliant calcul formel et simulation numérique.

Transitions de phases dans les milieux granulaires (quasi 2D) vibrés

Nous étudions, des points de vue expérimentaux et théoriques, les transitions hors-équilibre entre des états ordonnés et états désordonnés que l’on observe dans les monocouches granulaires prises en sandwich entre deux plaques (Fig. 2). Nous souhaiterions comprendre comment dans l’état stationnaire, les équilibres mécaniques et énergétiques entre les deux phases pourraient contraindre la transition.

Fig. 2 : Vue de côté de la cellule permettant l'étude des transitions de phases en quasi 2D. Les grains sont observés en vue de dessus au moyen d'une caméra rapide.

Dans le cas quasi-bidimensionnel et avec une caméra rapide, toute l'information est accessible en utilisant des algorithmes de détection de particules. Ces travaux ont été initiés avec des grains interagissant seulement par contact. Nous projetons d'étendre ces travaux dans deux directions :

- Nous souhaitons changer la nature des interactions entre les grains. En utilisant des particules magnétisables, il est possible d'induire des interactions répulsives d'intensité contrôlable. Notre objectif est d'induire des transitions de phases hors-équilibre en faisant varier le rapport de l'énergie d'interaction, sur l'énergie cinétique du système.

- Nous souhaitons changer le mode d'introduction de l'énergie dans le système. Du fait du caractère dissipatif, il est nécessaire d'apporter continûment de l'énergie au système. Jusqu'à présent, les particules sont agitées mécaniquement au moyen d'un vibreur électromagnétique, l'injection n'étant donc réalisée que par contact avec la surface solide. Nous projetons d'étudier le cas où les particules sont mises en mouvement par un écoulement d'air comprimé qui affecte alors l'ensemble du système (injection en volume).

Gaz granulaires 3D

L'étude des gaz granulaires 1D et 2D est complétée par des études de gaz granulaires 3D. La reconstruction des 12 trajectoires du grain possible en 1D, ou la visualisation directe possible en 2D, n'est alors plus possible. Une des stratégies employées dans ce domaine pour étudier les systèmes 3D est d'utiliser un « thermomètre » constitué d'une pale, reliée à l'axe d'un moteur, plongée dans le matériau (Fig. 3). Les rotations de la pale produisent une force électromotrice dont les fluctuations apportent une mesure de la température.

Fig. 3 : Dispositif permettant l'étude des gaz granulaires 3D.

Cette configuration originale permet de discuter de nombreuses questions :

- Quel est le lien entre température granulaire et température de la pale ?

- Comment la raréfaction du gaz modifie-t-elle les distributions de vitesse, d'énergie ?

- Qu'en est-il de l'équilibre entre deux systèmes ? Pour cela on dispose de deux dispositifs identiques que l'on peut faire dialoguer en connectant les moteurs l'un à l'autre. Pour deux systèmes différents (nombre de billes, nature des billes, intensité de la vibration,…) quelle est la condition pour qu'ils n'échangent pas d'énergie, en moyenne ?

- D'un point de vue expérimental, est-il possible de mesurer directement les distributions des vitesses des billes ? Pour cela nous disposons de cellules transparentes mais les difficultés de mesures n'ont pas été encore levées.

Suspensions actives

Ce projet entre expérimentateurs et théoriciens a pour objectif d'établir les comportements mécaniques constitutifs de la matière en grain à partir des interactions microscopiques entre les particules. Il comporte deux parties : la rhéologie des milieux granulaires denses et l’auto-organisation et le transport de fluides actifs comme les suspensions de bactéries ou de nageurs artificiels. Nous consacrerons une partie de la section suivante à la physique des granulaires denses. Nous ne discuterons donc ici que les travaux proposés sur les suspensions actives.

Les suspensions actives sont constituées d'un fluide porteur, généralement simple, dans lequel baignent des particules, nageurs synthétiques ou êtres vivants (bactéries), qui sont sources de leur propre mouvement. De tels systèmes sont donc, à l'instar des systèmes dissipatifs, des systèmes pour lesquels l'énergie n'est pas conservée. Mais, dans ces systèmes l'énergie n'est pas perdue mais est « injectée » par les particules elles-mêmes. Cela conduit, entre autre, à la création spontanée d'écoulements organisés, à des instabilités d'interfaces, à l'apparition spontanée d'hétérogénéités, etc. L'objectif est ici pour le physicien d'obtenir une description théorique, à partir des lois microscopiques, du comportement macroscopique du système.

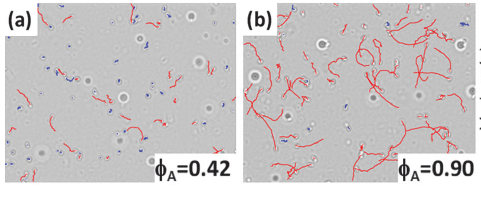

Fig. 4 : Image au microscope d'une suspension active de bactéries (E. Coli). En rouge, les trajectoires des bactéries [Miño, 2011]. *

Expérimentalement, nous considérons de suspensions de particules synthétiques (par exemple, de type Janus) ou de bactéries (en particulier, E Coli). Nous étudions, par exemple, l'effet de la présence des particules actives sur la 13 diffusion de traceurs passifs présents dans le système (Fig. 4). Une attention particulière est portée aux effets du confinement, c'est-à-dire du comportement des particules près des parois. Ces travaux sont accompagnés d'un effort théorique, et numérique, non seulement de la nage des particules proches de parois mais aussi des effets des interactions hydrodynamiques à longue portée.

Microscopie à sonde locale à haute résolution en force

Une dernière activité de recherche que nous pouvons associer aux études des fluctuations dans des systèmes nonconservatifs concerne les efforts que nous développons en microscopie AFM.

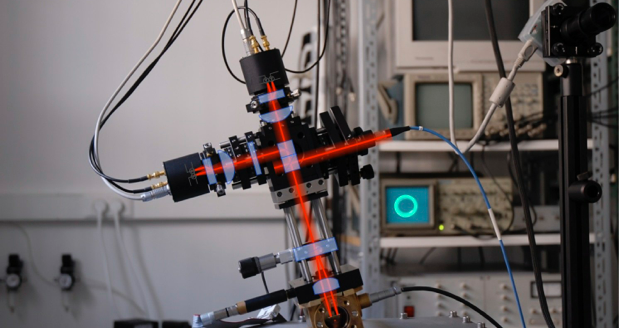

Afin d’améliorer la sensibilité de détection des microscopes à force atomique (AFM), L. Bellon (ENSL) développe depuis une dizaine d’année des instruments basés sur un interféromètre différentiel à quadrature de phase (Fig. 5). La résolution en force de ces dispositifs surpasse d’un ordre de grandeur celle des appareils commerciaux. À la suite de la thèse de F. Aguilar en codirection entre F. Melo (USACH) et L. Bellon (ENSL), nous avons développé des outils complémentaires dans nos deux laboratoires : l’AFM Lyonnais est adapté à des mesures sous vide ou à l’air, celui de Santiago à des mesures en milieu liquide. Nous pouvons ainsi balayer un ensemble de conditions expérimentales à l'aide d’instruments au meilleur niveau international.

Fig. 5 : Détail de l'AFM développé à Lyon par L. Bellon.

Nous utilisons la grande sensibilité des AFM développés pour des études de fluctuations thermiques notamment. Cela permet de sonder les échantillons avec un minimum de sollicitation extérieure afin de tester leurs propriétés intrinsèques. Loin de constituer une limitation, le bruit thermique devient alors un outil pour explorer la dynamique des systèmes. Ces études portent par exemple sur la micro-rhéologie passive (mesures de la réponse mécanique d’un milieu liquide à l’aide de ses fluctuations intrinsèques), la nano-indentation de cristaux par pointe AFM, l’étude de systèmes bio-mimétiques (bi-couche lipidiques comme système modèle de membranes biologiques), ou encore l’étude de l’interaction entre nanoparticules et membranes biologiques. À terme, des applications médicales sur l’évaluation de la toxicité des nanoparticules sont visées.