Systèmes complexes – Non linéarités, dissipation, anisotropie.

Dans cet axe de recherche nous considérons les déformations, les écoulements plus ou moins rapides, la rupture de fluides complexes ou de matériaux simples dans des situations mettant en jeu des non-linéarités, la dissipation et/ou l'anisotropie de la réponse mécanique.

Empilements granulaires: fluage sous contrainte

Les matériaux granulaires secs, soumis à une contrainte de cisaillement, présentent une réponse mécanique similaire à de la friction solide : le matériau est mis en écoulement seulement au-delà d'un contrainte seuil, cette contrainte seuil étant proportionnelle à la contrainte normale ; au-delà du seuil la contrainte est presque indépendante du taux de cisaillement. Si ces propriétés ont été largement étudiées, et sont assez bien comprises, pour les écoulements rapides, la réponse mécanique de matériaux granulaires au voisinage du seuil d'écoulement est encore mal décrite. Dans le cadre de notre projet, nous développons plusieurs études destinées à comprendre la mise en écoulement et les écoulements lents (le fluage) de la matière granulaire sous contrainte. En particulier, nous nous concentrons sur les effets de perturbations extérieures sur les conditions de mises en écoulement et sur le fluage.Nous développons plusieurs études concernant 14 des géométries, des ordres de grandeur des forces ou de la fréquence associées aux perturbations mécaniques différents. Nous en décrivons ci-dessous deux exemples.

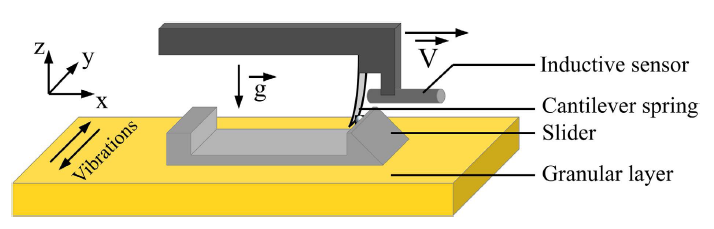

Nous développons, à Lyon (ENSL), une expérience de friction granulaire dans laquelle un patin frotte à la surface d'une couche de grains secs (Fig. 6). Le patin est libre de se déplacer verticalement, seule la charge normale (son poids) est imposé. Cette expérience permet de mesurer avec une excellente résolution temporelle et spatiale, les déplacements horizontaux et verticaux (dilatance) du patin.

Fig. 6 : Schéma de principe d'un expérience de friction granulaire en présence de vibrations mécaniques.

Afin de rendre compte des effets de perturbations mécaniques extérieures sur la friction, nous avons ajouté à ce système la possibilité d'appliquer au lit de grains des vibrations d'amplitude et de fréquence contrôlées. Ces perturbations mécaniques sont de fréquences relativement basses, de l'ordre la centaine de Hz.

- Nous avons récemment mis en évidence que le paramètre de contrôle du système est la vitesse associée à la perturbation mécanique, et non l'accélération comme nous le pensions. Ce résultat reste étonnant et nous poursuivrons nos études pour en comprendre les raisons.

- Le dispositif permet d'étudier le fluage sous contrainte imposée (de faible intensité) en présence de perturbations mécaniques extérieures contrôlées. Les résultats de ces expériences devraient permettre d'apporter des informations importantes sur les conditions de mise en écoulement des milieux granulaires.

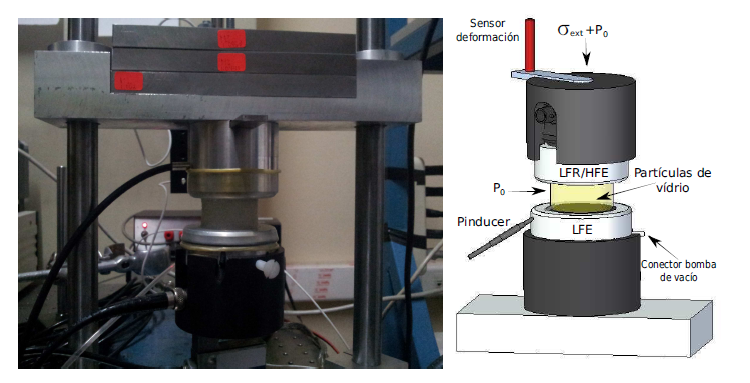

Dans une géométrie sensiblement différente, à Santiago (USACH), les grains sont contenus dans un cylindre et mis, dans un premier temps, sous contrainte isotrope. Une contrainte uniaxiale supplémentaire est imposée dans l'axe du cylindre et la déformation associée est mesurée avec une grande précision. À ce dispositif est ajoutée la possibilité de faire se propager au sein du matériau des impulsions ultrasonores.

Fig. 7 : Étude du fluage d'un matériau granulaire sous contrainte en présence d'ultrasons.

En l'état le dispositif permet :

- D'étudier comment la propagation des ultrasons modifie le fluage de l'échantillon (déformation lente sous contrainte statique imposée).

- De rendre compte de la modification de la « texture » (de l'organisation des grains ou du réseau de contacts entre grains) par l'étude de la propagation des ultrasons au travers de l'échantillon.

Ces études ont pour objectif de mettre en évidence les paramètres pertinents qui permettent de caractériser l'état interne du système (paramètre d'ordre ?) et, donc, sa réponse. Ces travaux sont associés à des efforts de modélisation, en particulier sur des systèmes modèles, simplifiés.

Instabilités mécaniques dans les granulaires cohésifs et les mousses – plasticité

Nous concentrons nos efforts à la compréhension d'instabilités mécaniques qui apparaissent lors de la déformation quasi-statiques de matériaux tels les granulaires cohésifs (grains en milieux humides par exemple) ou les mousses. Ces instabilités sont, pour ce que nous en comprenons, dues à l'affaiblissement des matériaux au cours de la déformation.

Fig. 8 : Représentation du dispositif expérimental type.

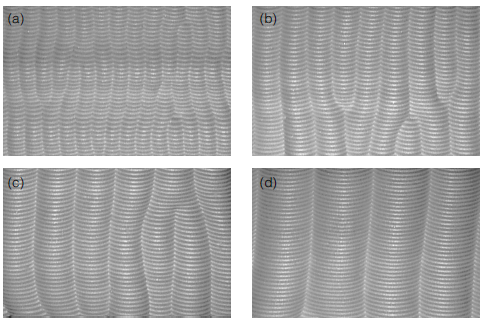

Dans une expérience type, une couche de matériau (quelques millimètres d'épaisseur) est déposée sur une membrane élastique horizontale. La membrane est ensuite déformée en entraînant ces extrémités au moyen de moteurs (Fig. 8). Nous avons montré, dans le cas des granulaires cohésifs, l'apparition de fractures séparées d'une distance de l'ordre de l'épaisseur de la couche. Nous nous efforçons de comprendre maintenant l'apparition de bandes lors de l'étirement de couches de mousses. En effet, dans le cas des mousses, l'apparition des motifs est le résultat d'une application cyclique de la déformation (on étire puis ramène à sa taille initiale la couche de matériau un grand nombre de fois, Fig. 9). Le mécanisme, qui met en jeu la plasticité, s'apparente à une sorte d'écrouissage reste encore à élucider dans le cas d'un matériau désordonné.

Fig. 9 : Ondulation typique observée à la surface d'une couche de mousse après 300 cycles imposés. Étirement consistant en une déformation maximale de 40 % dans la direction indiquée. De (a) à (d), l'épaisseur de la couche est augmentée. La longueur d'onde est de l'ordre de l'épaisseur de la couche [1 cm en (d)].

Percolation et fracture dans un granulaire immergé

L'ensemble de nos études de la matière granulaire nous a conduit à envisager des processus dans lesquels les nonlinéarités de la réponse donnent lieu à des phénomènes intermittents et à de la localisation dans les écoulements. Nous avons ainsi initié un ensemble d'études des systèmes bi- ou tri-phasiques.

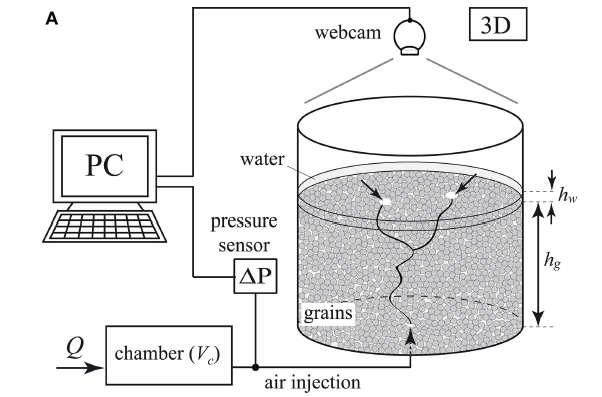

Notre axe de recherche concerne, en particulier, l'étude des morphologies et de la dynamique associées au passage d'un gaz au travers d'un milieu granulaire immergé. L'approche est essentiellement expérimentale, basée sur des expériences où le milieu granulaire est plus ou moins contraint (cellule 3D, ou 2D - milieu confiné entre deux plaques de verre). On injecte du gaz de manière ponctuelle, à la base de la cellule, et le milieu granulaire est laissé libre en surface (Fig. 10).

Fig. 10 : Exemple de configuration expérimentale 3D considérée. Le volume typique de matériau granulaire est de l'ordre de la dizaine de litres pour des grains d'une taille typique de l'ordre de quelques centaines de micromètres. Les grains sont immergés dans de l'eau et de l'air est injecté localement à la base du matériau.

Cette étude se concentre d'une part, sur la formation d'une zone fluide au centre de la cellule (morphologie, temps de formation), et d'autre part, sur la dynamique des bulles de gaz piégées dans le lit granulaire (quantité de gaz piégée dans le système, évolution temporelle). Ces travaux ont de nombreuses applications dans le contexte géophysique, économique ou industriel (e.g. décontamination des sols ou catalyse chimique).

Fissures

Les expériences sur les couches déposées, décrites précédemment (partie b), peuvent conduire à la rupture du matériau, comme cela est le cas pour les granulaires cohésifs. Cela n'est pas sans rappeler le craquellement d'un vernis ou d'une peinture. La fissuration constitue un autre volet de notre projet de recherche.

Quelle est la trajectoire de propagation d’une fissure?

Cette question très élémentaire est pourtant un thème de recherche très actif actuellement. La théorie de la mécanique linéaire de la rupture fragile, avec sa description élastique des contraintes, complétée par des critères sur le processus de séparation de la matière décrit bien la progression des fissures dans le régime quasi-statique dans un milieu isotrope. Mais si la propagation est dynamique, si le problème est non-linéaire, ou si le matériau est anisotrope, la sélection de la direction de propagation est une question ouverte.

- Chemin de fissures en propagation dynamique Les expériences sur la propagation rapide des fissures dans les matériaux fragiles montrent une instabilité dynamique qui se produit au dessus d'une vitesse critique. Cette instabilité induit un phénomène de branchement d'une fracture initialement droite. Au cours de nos multiples collaborations, nous avons prouvé que l’approche utilisant la théorie continue de la rupture fragile explique correctement la dynamique des fissures à haute vitesse et plusieurs aspects de l’instabilité de branchements. Nous avons poursuivi notre travail sur l'exploration de solutions pour le problème d'une fissure qui change de direction de propagation, et nous l’avons appliqué à la radiation durant la rupture des failles sismiques. Nous avons ainsi caractérisé le rôle de la géométrie dans la rupture des failles sismiques.

- Chemin de déchirure : non-linéarité et anisotropie. Bien qu’il soit possible de rompre une feuille mince en générant des tractions dans son plan, une manière usuelle consiste à la déchirer, c’est-à-dire à associer des plis à sa rupture.

Nous avons montré comment les propriétés géométriques de ces plis dictaient le chemin suivi par la fissure et pouvaient par exemple conduire à de remarquables déchirures en spirale, ou en forme de V dans le cas de deux déchirures simultanées. Le premier cas a conduit à un brevet codéposé (CNRS / USACH) sur un mode d’ouverture facile pour les emballages, le second à une méthode pour mesurer des énergies d’adhésion. Nous avons également montré l’analogie de la déchirure de matériaux anisotropes avec la croissance cristalline.

Cette étude est complétée d'une étude de la friction anisotrope dans laquelle un patin est entraîné à la surface d'un substrat anisotrope. Cette configuration constitue un analogue de la fissuration en milieu anisotrope. Nous avons montré, pour l'instant, que la trajectoire quasi-statique est bien prédite par une critère de taux maximal de dissipation. Cette étude sera poursuivie pour tester la validité des modèles au-delà du cas quasi-statique, en particulier lorsque le patin est animé d'un mouvement de collé/glissé, à l'instar d'une fissure dont la vitesse ne serait pas constante.

Plus récemment, nous nous sommes intéressés à la rupture de films minces déposés sur un substrat rigide et avons mis en évidence un mode original où la fissure est couplée à un front de délamination. Cette interaction conduit à chemins de fissure de géométries étonnantes que nous avons pu expliquer. Nous nous intéressons actuellement aux instabilités de rupture spiralées que l’on peut observer lors de la perforation d’un film fragile par un cône.

Physique non-linéaire des films minces et applications biophysiques

Les études de la fissuration mentionnées ci-dessus impliquent des films minces. Les films minces sont omniprésents dans notre vie quotidienne. Nous les retrouvons en effet dans les emballages de nos aliments, le papier sur lequel nous écrivons ou déposés sur des structures solides afin de les protéger ou d’en changer les propriétés de surfaces. La nature élancée des feuilles minces est à l’origine de propriétés mécaniques particulièrement riches dans lesquelles la géométrie et la physique non-linéaire jouent des rôles importants. En effet, une feuille mince résiste à l'étirement mais se courbe très facilement hors du plan si on la comprime (flambage).

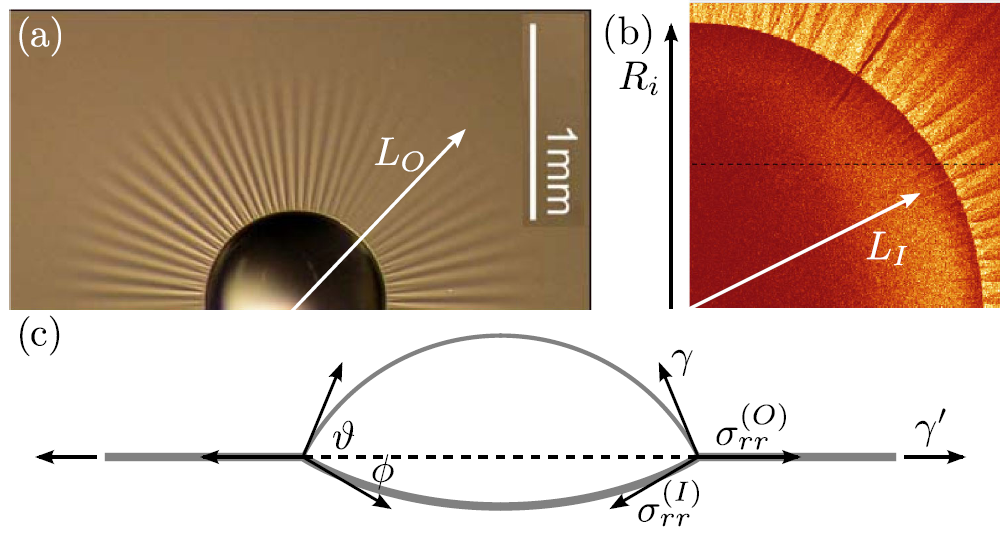

Nous nous intéressons à des phénomènes et instabilités complexes de froissement ou de plissement. Écraser une feuille dans sa main conduit généralement à des déformations très localisées que nous retrouvons familièrement dans une feuille de papier froissé. Nous nous sommes intéressés à la dynamique de ces singularités sur un cylindre en torsion, par analogie avec la force de Peach-Koehler sur des dislocations. Nous avons cependant montré que la formation de plis diffus était également possible dans certains cas : lors de l’écrasement d’un disque initialement plan sur une sphère, ou d’une coque sur un plan. Des motifs de plis radiaux intéressants apparaissent également lors de l’application de forces de traction radiales sur un film mince (Fig. 11): lorsqu’on dépose sur un film élastique une cellule vivante (activité biologique), ou une goutte de liquide (forces de tension de surface).

Fig. 11 : Plis radiaux qui apparaissent dans une membrane élastique déposée à la surface d'un liquide.

Nous avons ainsi montré que l’étude de la morphologie des plis pouvait permettre de remonter, soit à l'intensité des forces appliquées (sur un film connu, cas de la cellule), soit à une mesure des propriétés mécaniques du film (dans le cas d’une goutte dont on connaît la tension de surface). Ces résultats s'avèrent très utiles dans le cadre des études de la matière biologique que nous poursuivons dans le cadre de notre projet.

Nous travaillons actuellement à la compréhension et à la mesure des propriétés rhéologiques non-newtoniennes des suspensions de cellules sanguines ainsi que du lien entre le comportement de globules rouges uniques et la mécanique de leur membrane dans des cas physiologiques et pathologiques (malaria et anémie falciforme). Dans le cadre de cette activité portée par M. Abkarian à Montpellier, nous développons actuellement des microrhéomètres ultrasensibles pour mesurer la viscosité du plasma seul et du sang dans son entier en couplant des systèmes mécaniques simples du type 18 cylindres de couette et des systèmes de détection optique des couples appliqués sur ces cylindres par des méthodes interférométriques ultra précises provenant des développements des mesures AFM entreprises par l'équipe de la USACH avec l'ENSL.

En parallèle, nous étudions en collaboration également avec l'université Federica Santa Maria (UFSM) de Valparaiso, sous la direction de P. Haberle, des méthodes de déposition de feuillets monocouches de graphène sur des substrats mous afin d'étudier la transition rides-plis d'une interface élastique en compression constituée d'un film monoatomique. Nous sommes maintenant en train d'utiliser la versatilité d'une telle technique de déposition afin d'encapsuler des objets biologiques tels que des cellules, des bactéries ou même des ADN entre deux feuillets de graphène pour l'étude par microscopie électronique de transmission.